FOCUS 真心のこもった消化器領域の再生医療の発展のために

再生医療の知識をアップデートしませんか?

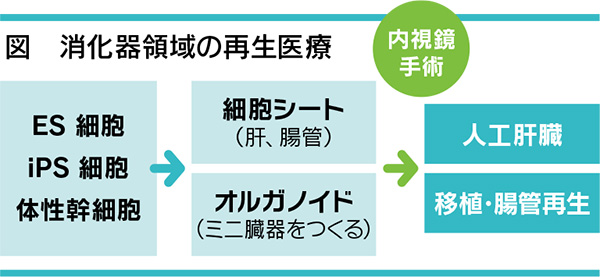

みなさんは「再生医療」についてどこかで耳にしたことがあると思いますが、消化器系の病気に対しても行われていることをご存じでしょうか? 再生医療とは、傷ついたり機能が低下した生体組織・臓器に対して、細胞の力を積極的に使って元の状態に戻すことを目指す治療法です。使用する細胞にはES細胞、iPS細胞、体性幹細胞(間葉系幹細胞)と呼ばれるものがあります。これらの細胞を用いて、①細胞をシート状にする、②ミニ臓器といわれるオルガノイドを作成する、③肝臓の細胞を培養して人工肝臓を作るなどの研究開発が行われています。消化器系の再生医療では手術、内視鏡を使って体の傷んだ部分に細胞を届ける方法も開発されています(図)。

一方で、体の余分な脂肪組織などから取り出した間葉系幹細胞を、病気のある部分に投与して炎症を抑えたり、組織の回復を促す研究開発も進んでいます。さらに間葉系幹細胞を体内に増やす方法として、とても小さなペプチドと呼ばれるアミノ酸が結合してできる分子を用いる開発も行われています。こうした間葉系幹細胞を用いた治療法は、2024年にアメリカにて、骨髄移植後の免疫抑制療法として新たに薬事承認されています。

日本消化器病学会では、2018年に再生医療研究推進委員会を設置し、消化器領域の再生医療の現状、研究開発の最新の動向、今後の展開などをHPに公開しています(https://www.jsge.or.jp/committees/regeneration/)。この分野は今後さらなる発展が見込まれており、最新の内容を学べる年1回のセミナーも開催しています。

最新の研究では、体の炎症を抑えたり、免疫を調整したり、再生を助けたりするための大事な働きとして、間葉系幹細胞から分泌される細胞外小胞(エクソソーム)が有益であることがわかり注目されています。細胞外小胞は、細胞が10μmであるのに対し100nmと小さいものですが、様々な細胞に影響を与え臓器の修復を助けることが明らかになっています。この細胞外小胞を用いた新しい治療法の開発も期待されているものの、世界的に正式に認められた薬や治療法がない状況でした。そんな中で日本では世界に先駆けて、この分野の研究・治療に関する解説や今後の方向性を示した『細胞外小胞等の臨床応用に関するガイダンス』が2024年4月に発表されました。このような細胞外小胞を使った治療法の開発が健全に発展していくことが、世界中で期待されています。

真心のこもった消化器領域の再生医療とは、患者さんが安心して受けられる、安心・安全で効果があり、さらに海外にも広がる再生医療と考えます。患者さんに手の届く再生医療が実現し、患者さんが希望を持てる未来がやってくることを期待しています。