好酸球性食道炎や好酸球性胃腸炎は、近年増加する傾向にある「消化管アレルギー疾患」の一つで、指定難病です。主に食物によって起こる慢性のアレルギーと考えられています。のどのつまり感や腹痛・下痢が見られ、内視鏡検査によって診断されます。薬剤による治療が行われます。

消化管アレルギー疾患には様々なタイプがあります。古くから食物アレルギーが代表的な疾患として有名ですが、その他にも小麦の成分が原因であるセリアック病(欧米人に多く、日本人は極めてまれ)などがあります。近年、慢性アレルギー疾患である「好酸球性消化管疾患」が日本で増加傾向にあります。血液中の好酸球はアレルギーに関係する白血球の一つですが、食道から大腸までの消化管局所に多く集積すると炎症が起こり、病気を発症します。

好酸球性消化管疾患は、好酸球性食道炎と好酸球性胃腸炎に分けられます。好酸球性食道炎は中年男性に多く、一方、好酸球性胃腸炎では男女間に差は少ないとされています。アレルギーの原因は多彩ですが、食物を除去することにより治る患者さんもいることから、食物が最も関連していると思われます。また、ダニや花粉なども関係すると言われています。

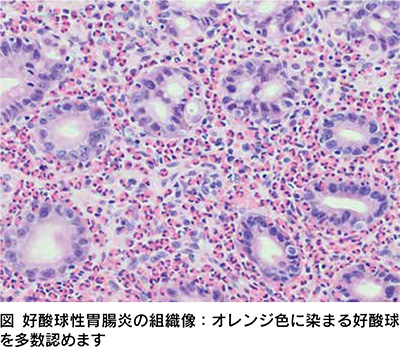

自覚症状としては、つまり感や食物がゆっくり降りていく感じ(好酸球性食道炎)、腹痛、嘔吐、食欲不振、下痢(好酸球性胃腸炎)などがあげられます。診断には内視鏡検査と生検(粘膜組織を採取する方法)によって、消化管に過剰な好酸球があることを証明することが必要です。

治療は好酸球性食道炎ではプロトンポンプ阻害薬などの酸分泌を抑制する薬剤や、喘息で使用する吸入ステロイド薬を飲み込む治療法を行い、食道狭窄例では内視鏡下での拡張術が選択されます。一方、好酸球性胃腸炎では抗アレルギー薬やステロイド内服が用いられます。一般的には、好酸球性胃腸炎は入院が必要な重症例や治療に抵抗する症例も見られます。食物の除去は根本的な治療として極めて有効ですが、アレルギーの原因である食物を見つけるまで、複数回の内視鏡検査と治療期間が長くかかることから、患者さん自身の忍耐が必要で、成人では困難な場合も多いです。たとえば、好酸球性食道炎では6種類の食物除去療法(牛乳、小麦、卵、大豆、豆類、魚介類)が提案されています。現在、難治例に対して病態に関係する分子を標的とした注射薬の開発も進められています。