このコーナーでは、消化器の病気や健康に関する疑問や悩みについて、専門医がわかりやすくお答えします。

このコーナーでは、消化器の病気や健康に関する疑問や悩みについて、専門医がわかりやすくお答えします。

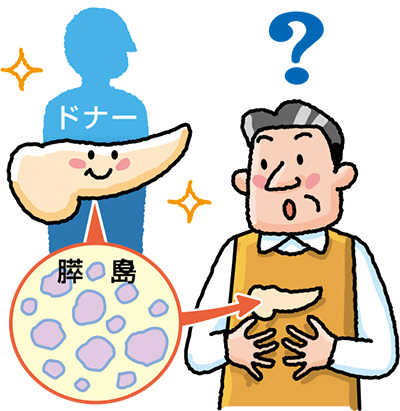

Q. 膵島を移植する治療法について教えてください

膵臓には、消化酵素を出す外分泌という働きと、血糖値を調節するホルモンを出す内分泌という働きがあります。膵臓の95%以上は外分泌に関わる部分で、残り約5%の膵島という部分がホルモンを分泌します。膵島には主にα細胞とβ細胞という細胞があり、α細胞は血糖値を上げるグルカゴンを、β細胞は血糖値を下げるインスリンを分泌します。これらは血糖値の変化を感じ取り、そのときに必要な量のホルモンをすばやく分泌して血糖値を安定させています。

膵島のβ細胞が壊れてインスリンが作れなくなると、インスリン依存性糖尿病になります。この病気では、血糖値を測りながらインスリン注射を行う治療が基本ですが、血糖値を安定させるのが難しい重症の場合は、膵臓移植や膵島移植が治療の選択肢になります。

膵臓移植は、ドナー(提供者)から提供された膵臓全体を移植する手術です。多くの場合、インスリン注射が不要になるほど効果の高い治療ですが、全身麻酔を伴う開腹手術のため、体への負担が大きく、手術後に合併症が起こるリスクもあります。

一方、膵島移植は膵臓から膵島だけを取り出して移植する方法です。この治療は局所麻酔で行うことができ、体への負担が少なく、合併症のリスクも低いです。移植は肝臓内の血管にカテーテルという細い管を入れ、そこから膵島を注入する形で行われます。膵島が体内で機能するようになれば血糖値が安定します。ただし、インスリン注射から完全に解放されるには、通常2~3回の移植が必要です。

移植された膵島はドナーの細胞であるため、体が異物と認識して攻撃する拒絶反応が起こる可能性があります。この拒絶反応を防ぐため、免疫抑制剤を服用し続ける必要があります。免疫抑制剤を使わないと膵島が壊れて元の状態に戻ってしまうため、これらの薬は移植治療には欠かせません。